|

|

|

Le perpétuel étonnement

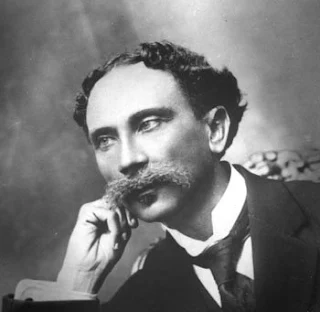

Né le 7 avril 1872, Etzer Vilaire meurt le 22 mai 1951, à l'âge de 79 ans. L'artilleur Vilaire, son grand'père, artilleur de Toussaint Louverture semble avoir été apprécié par le Général. Dans les archives de la famille Vilaire on trouve une lettre exprimant les regrets de Toussaint écrite à Lamartinière:" Je regrette, écrivait Toussaint, de ne pas pouvoir envoyer l'artilleur Vilaire pour deux raisons, il doit m'accompagner prochainement à Ennery et il est le seul qui puisse remplacer avantageusement le maître artilleur Lescot." Les filiations du poète remontent à un moment extrèmement décisif de notre histoire, d'où le nationalisme trouvé dans ce discours prononcé à la Loge maçonnique de Jérémie.

Haïti: Discours prononcé le 6 avril 1930 au rite funéraire célébré par la loge maçonique de Jérémie, à la mémoire des héros de l'indépendance haïtienne de Charlemagne Péralte et des massacrés de Marchaterre.

Mesdames, Messieurs et Chers frères,

Nous vivons par nos morts, et nos morts revivent en nous. Ces paroles résument toute la leçon que le passé fait perpétuellement au présent. Nous allons essayer d'en approfondir le sens et la portée.

Si nous tenons à nos morts, et qu'eux-mêmes, par delà le tombeau, se rattachent à nous par des liens invisibles, mais indestructibles, les manifestations de la nature de celle qui nous réunit ici sont non seulement légitimes, mais excellentes et d'une précieuse efficacité. Elles nous font communiquer avec nos grands disparus, qui ne sont pas perdus ; elles sont un nouveau sujet et un puissant moyen de rapprochement et de fusion de leurs âmes avec les nôtres.

Né le 7 avril 1872, Etzer Vilaire meurt le 22 mai 1951, à l'âge de 79 ans. L'artilleur Vilaire, son grand'père, artilleur de Toussaint Louverture semble avoir été apprécié par le Général. Dans les archives de la famille Vilaire on trouve une lettre exprimant les regrets de Toussaint écrite à Lamartinière:" Je regrette, écrivait Toussaint, de ne pas pouvoir envoyer l'artilleur Vilaire pour deux raisons, il doit m'accompagner prochainement à Ennery et il est le seul qui puisse remplacer avantageusement le maître artilleur Lescot." Les filiations du poète remontent à un moment extrèmement décisif de notre histoire, d'où le nationalisme trouvé dans ce discours prononcé à la Loge maçonnique de Jérémie.

Haïti: Discours prononcé le 6 avril 1930 au rite funéraire célébré par la loge maçonique de Jérémie, à la mémoire des héros de l'indépendance haïtienne de Charlemagne Péralte et des massacrés de Marchaterre.

Mesdames, Messieurs et Chers frères,

Nous vivons par nos morts, et nos morts revivent en nous. Ces paroles résument toute la leçon que le passé fait perpétuellement au présent. Nous allons essayer d'en approfondir le sens et la portée.

Si nous tenons à nos morts, et qu'eux-mêmes, par delà le tombeau, se rattachent à nous par des liens invisibles, mais indestructibles, les manifestations de la nature de celle qui nous réunit ici sont non seulement légitimes, mais excellentes et d'une précieuse efficacité. Elles nous font communiquer avec nos grands disparus, qui ne sont pas perdus ; elles sont un nouveau sujet et un puissant moyen de rapprochement et de fusion de leurs âmes avec les nôtres.

Les morts nous grandissent, ajoutent à notre

stature morale, achèvent notre être, complètent notre vie, quand la piété de

notre souvenir fait revivre dans nos coeurs leurs image vénérée et leurs belles

actions. Sans leur moralité active, due à l'évocation d'une mémoire

reconnaissante et fidèle, sans leur inspiration, le secours de leur esprit,

l'animation de leur souffle, leur direction posthume, que vaudrions- nous ? De quoi serions-nous capables ? A quoi

se réduirait notre existence ?

L'invisible est le principe mystérieux de

notre vie. Si une vie tient à son principe, elle est dans l'ordre voulu de

Dieu. Celui qui sait bien remplir cette condition renoue à son profit la chaîne

brisée des existences , il en renouvelle pour lui la trame et la renforce ;

dans l'immense au-delà qui nous précède à perte de rêve il puise comme à une

source intarissable. Notre vie allant ainsi sert autant et plus à d'autres qu'à

nous-mêmes ; elle crée et perpétue autour d'elle la vie de notre destinée

particulière se lie utilement à celle de la communauté, elle a des

prolongements féconds qui préparent et développent l'avenir du peuple et de la

race. Car, détachés de ceux qui nous ont fait ce que nous sommes, de qui nous

tenons une grande part de notre âme, de nos acquisitions, ingrats enfin envers

nos aïeux, nous ne pourrons pas non plus sympathiser avec nos frères vivants,

les fils de la même patrie, du même sang que les morts nous ont légué.

Donc, l'invisible, les morts, le passé, les

traditions, l'histoire nationale, le souvenir : voila les grands réservoirs de force,

d'énergie, d'esprit, de vie ou les racines profondes d'un peuple doivent

plonger, s'étendre, se perdre pour qu'il reste lui-même avec toute sa verdeur

croissante et sa sève, pour qu'il pousse des rameaux vigoureux, que de ses

fleurs et de ses fruits il couve un grand espace, qu'il prospère dans un

invincible élan vers les hauteurs et la lumière.

On ne concevrait pas un peuple sans histoire ou ignorant de son histoire, ce qui reviendrait au même. Autant serait le chimère d'une cité bâtie dans l'espace, sans appui, sans fondement, avec, pour matériaux de la buée, des vapeurs flottantes, se dissipant à tous les souffles.

La base profonde, solide, d'un état, ce sont les grandes tombes, ce sont les fossés autrefois creusés par la mitraille, les ossuaires anciens où dorment d'héroïques ombres, où, la nuit, des morts se réveillent, comme des géants rôdeurs, pour parler en songe aux survivants, leur remettre en mémoire l'idéal national et ses salutaires conseils, leur montrer la route à suivre, que le génie de la patrie nous trace, en des illuminations merveilleuses comme des traînées de splendeurs stellaires.

Un peuple sans idéal particulier ne compte

point. Or, le nôtre est un de ceux qui peuvent se dire prédestinés, parce que

tout de suite après sa constitution, le sentiment lui est venu qu'il doit

remplir dans le monde une grande, une sainte mission. Une oeuvre de justice, de

réparation, de dignité et de fraternité humaine s'est imposée à nous comme un

impérieux devoir.

Ce n'est pas tout d'avoir eu cette conception ; nous nous sommes mis à

la vouloir réaliser. Cette pensée ne nous a jamais abandonnés dans nos

vicissitudes et nos tourmentes. Quelques unes des crises politiques qui ont

agité notre pays sont dues, en grande partie, à l'impatience d'Haïtiens

influents et instruits qui exigeaient trop de leurs concitoyens et de la masse,

qui présumaient trop aussi d'eux-mêmes dans leur noble ambition d'élever notre

nationalité à un niveau remarquable pour tous, et qui la fit considérer partout

avec honneur.

Un idéal nous possède et nous inspire, un

idéal très grand, très juste, humain à la fois et divin : c'est la

réhabilitation de toute une race -la race noire- par Haïti - la première

république noire ayant conquis son indépendance au prix du sang. La grandeur et la beauté

morale de cet idéal se reflètent sur la pensée haïtienne, dans notre poésie et

notre littérature. Par la vertu de ce même idéal, la nation haïtienne peut

vivre, victorieuse de ses épreuves, de ses humiliations, de ses chutes et de

ses opprobres. Voila bien ce dont je voudrais vous convaincre.

Cet idéal-là, précieuse raison d'être pour notre peuple, c'est le legs impérissable du passé. Il sort de nos origines comme du sein des mers orageuses qui baignent notre Grand'Anse, nous voyons lentement émerger le puissant soleil tropical dont la glorieuse lumière dore les ombres amassées autour d'elle, puis les disperse pour répandre partout l'éblouissement du jour.

Nos pères puisèrent au foyer de l'esprit

français les principes libéraux et sauveurs qui constituent cet idéal. Et chose

singulière, ce fut d'abord contre des Français qu'ils s'inspirèrent. Ils

avaient à combattre leur tyrannie et à se constituer en nation indépendante sur

les débris fumants et ensanglantés de Saint Domingue. Il est vrai que la France

elle-même se trouvait divisée à cette terrible époque. Nos pères instruits par

la leçon des grands événements qui agitaient leur métropole ne voulurent plus

de maîtres. Ils luttèrent pour abolir l'esclavage des Noirs, pour vaincre le

préjugé qui avait fait naître et qui perpétuait ce fléau dévastateur de presque

tout un continent et d'une grande portion de l'humanité.

C'est par la perpétuité des traditions et des

traits généreux inspirés de cet idéal de peuple, par la pieuse conservation

dans nos esprits que notre présent tient à notre passé, que nous resterons

fidèles à nos morts, que notre présent tient à notre passé, que nous resterons

fidèles à nos morts, que notre avenir répondra de loin à nos temps héroïques,

au cycle des géants de notre histoire et que la vie nationale s'ordonnera en

une splendide unité, pour prendre un sens ainsi qu'un symbole, une leçon

providentielle s'adressant à tous les autres peuples de la terre.

Les esclavagistes voulaient justifier l'affreux trafic auquel se livraient les négriers. Il fallait légitimer la traite des noirs, pour satisfaire la monstrueuse cupidité des peuples colonisateurs. Alors on mit en honneur les théories anthropologiques qui refusaient aux nôtres la qualité d'hommes. Et voila condamnée toute une race, dans le seul intérêt de vils spéculateurs. Voila une foule de malheureux noirs et sang mêlé, livrée à l'infamie, rejetés du sein de l'humanité, confondus avec des bêtes, celles-ci mieux vues encore et moins qu'eux maltraités. Ce n'est pas assez du mépris et de l'opprobre qui les couvre, on y joint l'aversion, une sorte d'horreur qu'ils inspirent au reste du monde.

A cet aveugle préjugé auquel ils se voient sacrifiés, à ce préjugé respirant le crime, nourri de cruauté cupide, allant au carnage de toute une race, nos pères font trois étonnantes réponses.

La première est l'apparition miraculeuse d'un génie, de deux ou trois grands hommes ensemble et d'une pléiade de héros, au sein même de l'esclavage. L'abîme si profond, si ténébreux qu'il fut où gémissait la race opprimée n'a pu étouffer sa vigueur et la richesse de sa sève. Dans ce berceau d'ignominie, de boue et de sang, elle eut pourtant la puissance d'enfanter Toussaint, Pétion, Christophe, Dessalines. Notre servitude s'est changée en gloire. Tel est le prodige de notre début dans l'histoire. C'est une merveille unique, le perpétuel étonnement du monde qui pense, qui compare et juge.

La seconde réponse de nature à confondre l'orgueil du préjugé et à nous faire admirer, c'est notre victorieuse épopée, l'Illiade noire fulgurante d'exploits. Nos pères ont voulu vaincre, vivre libres ou mourir : sublime mot d'ordre Il ont vaincu : victoire sublime ! Pareille détermination suivie d'un si grand effet ne pouvait venir que d'hommes au dessus du vulgaire, de héros authentiques.

Dans tous les lieux du monde où un courage extraordinaire, des actions glorieuses inspirées par l'amour de la liberté, soulèvent l'enthousiasme, le chaleureux applaudissement des nobles âmes, on finira bien par regarder avec respect nos preux, et cette admiration que méritent leurs vertus guerrières et leur conquête magnifique, quelque chose restera, un peu de ce rayonnement des morts augustes auxquels l'histoire fait une apothéose. Ainsi notre passé nous deviendra une sauvegarde, une suprême recommandation à l'attention, à la sympathie des hommes dont l'appréciation doit compter.

La troisième réplique de nos pères à ceux qui leur refusaient le titre d'hommes, c'est leur organisation rapide en nation indépendante, leur législation intelligente, les institutions témoignant de leurs aptitudes, de la perfectibilité, de la promptitude et de la force de leur esprit comme leur vitalité de peuple et de notre remarquable puissance d'assimilation. Au milieu de mille entraves, au travers de toute espèce d'obstacles, et bien que longtemps menacé d'un retour oppressif du maître qui ne pouvait se consoler de sa défaite, la cité haïtienne a pu s'édifier et, bravant l'hostilité du monde, se soutenir durant un siècle et plus par ses seules forces. Dans le concert des nations, elle représente une pensée neuve, une conscience et une volonté qui jusque-là leur manquaient, une âme, une voix dont l'univers a encore besoin pour plus de justice et d'humaine sympathie. Elle vit avec ses qualités, son esprit, ses aspects propres, et en dépit de tout ; et parce qu'elle répond à une nécessité morale, elle continuera de vivre.

Elle a eu son incontestable mérite : l'influence qu'elle a déjà exercée est même plus grand qu'elle et a abordé son territoire. Elle a, d'un souffle héroïque et vital, ranimé, échauffé, fait triompher, dans le nouveau monde, de nombreux soldats de la liberté. Elle a aidé à créer d'autres autonomies, d'autres patries. Elle a été le foyer hospitalier et vibrant où, dans la solennité tragique d'une veillée d'armes, des héros infortunés sont venus de loin retremper leur courage et recouvre la force de lutter et de vaincre.

Mesdames, messieurs, nous achevons de vivre une terrible époque. Nous avons vu, avec horreur, les protagonistes de l'occupation américaine, pour justifier leur félonie, prendre à tache de déprécier leur peuple, de honnir son passé en rappelant à satiété, avec une féroce acharnement, ses erreurs et ses fautes. Nos tâtonnements, nos convulsions, qui s'expliquent par les lois de l'histoire et des fatalités communes à tous les jeunes, ils en ont grossi les conséquences et les tristesses. Nos efforts méritoires, nos réelles acquisitions, ils les ont passés sous silence : rien de nous n'a trouvé grâce devant ces odieux profanateurs. Leur trahison s'est mise à déchirer rageusement les pages glorieuses de nos annales pour l'avilissement de notre relation et son maintien dans la servitude.

Il fallait bien réagir contre ces abominations. Les Haïtiens conscients n'ont pas manqué à ce devoir. C'est à cette légitime défense de notre patrie contre ses assaillants du dedans et de dehors qu'il faut attribuer le réveil du sentiment nationaliste, le goût nouveau chez nous des études dirigées vers nos origines historiques et notre formation ethnique, le culte plus fervent que jamais de nos gloires nationales, enfin ce retour à notre prodigieux passé auquel nous allons demander le secret de nous relever et de nous venger de nos hontes.

Chez tout peuple destiné à vivre, auquel est dévolue une mission utile au monde, il existe une sorte d'instinct de conservation qui le préserve dans les grands périls de son abaissement et de ses chutes, l'avertissant toujours a temps des circonstances et de l'instant propice à un retour sur lui-même et à un rebondissement, pour qu'il se remette à marcher.

C'est cet instant-là qui nous a parlé, nous conseillant de revenir au sentiment de notre valeur, à une pleine conscience de nous-mêmes. Et c'est surtout par la contemplation de notre passé que nous apprendrons à connaître ce que nous sommes, ce que nous devons, ce que nous pouvons être. Le moyen de vivre comme il faut sera toujours de communier avec nos héros, les grands morts qui sont d'éternels vivants, et les seuls vivants lorsque la nation est sous le joug de l'étranger. A la lumière du passé en jurant par tous ceux qui illustrent le nom haïtien, nous protestons contre les turpitudes et les ignominies du pressent. La vertu agissante de ses gloires nationales a opéré pour notre peuple le miracle d'un retour à la vie, un phénomène patriotique qui est comme une subite résurrection de l'âme collective. Nous constatons cela avec bonheur et fierté.

Ne désespérons jamais de nous-mêmes. Ayons le regard tourné vers cet idéal de nos pères, qui leur montrait, dans notre petite Haïti, une patrie de création providentielle, nécessaire à la terre et à Dieu, pour la réparation des injustices et des crimes dont la civilisation s'est laissée souiller au détriment des faibles, des races en retard abandonnées à elles-mêmes, proie facile des convoitises bien organisées et armées jusqu'aux dents.

Tout à l'heure, nous vous parlions de l'instinct de conservation chez les peuples. Ils ont, chacun d'eux aussi, une âme qui revient, qui renaît quand on la croyait pour toujours ensevelie dans la nuit du passé, comme un sépulcre obscur et vide, fermé sur des ossements et de la cendre.

Ce génie de la patrie reprend chair, à certaines époques : ainsi toutes les fois qu'il le faut, il reparaît sous une figure rappelant celle de quelque disparu célèbre. C'est par le moyen de ces sortes de réincarnation que le peuple reste lui-même, fidèle à son esprit, à ces origines, à sa vocation.

Ainsi Killick, et son compagnon qui voulut le suivre dans la mort, ainsi Charlemagne Péralte et ses obscurs frères d'armes manifestent la survivance de l'esprit des aïeux. Ils donnent tour à tour la main aux héros de 1804. L'exemple de ces haïtiens nous montre que, même longtemps éclipsées chez les fils oublieux, les vertus ancestrales restent en ceux-ci à l'état latent et peuvent toujours renaître pour une nouvelle rédemption de la race.

Cette rédemption, c'est aussi le fruit des sacrifices imposés par le destin soit à des personnages isolés, soit à des foules anonymes, des héros inconnus. Il est une loi sévère qui assigne le prix du sang à la régénération des peuples subissant le châtiment divin.

Le nôtre devait se relever. Or, le monde entier ne pouvait s'émouvoir de notre sort que grâce aux massacrés de Marchaterre. Il fallait ces nombreuses victimes innocentes pour réveiller la conscience universelle, pour toucher le ciel et nous obtenir sa grâce et la délivrance.

Cette voix du sang répandu à Marchaterre, comme la fin sinistre de Charlemagne Péralte et la mise en croix de son cadavre, ah ! Combien éloquemment elles plaident pour nous...

Etzer Vilaire